前回の記事で管理薬剤師に求められることや、直面しがちな課題とその対策について話しましたね。

…でも、

そう思った人もいるかもしれません。

管理薬剤師としての役割を果たすには、職務(仕事の範囲)・職能(求められるスキル)・職責(責任と役割)をしっかり理解し、それに応じたスキルを身につけることが大切です。

今回は、管理薬剤師に必要なスキルの鍛え方をテーマに、実践的なトレーニング方法も解説していきます。

目次

管理薬剤師の職務・職能・職責とは

管理薬剤師としてやるべきことを整理するときに、よく出てくるのが『職務』『職能』『職責』の3つ。

でも、言葉が似てるから、正直ちょっと分かりづらいですよね。

管理薬剤師って結局、何をすればいいの…?

どんなスキルが必要で、どうやって身につければいいの…?

こうした疑問をスッキリさせるために、まずは管理薬剤師の役割を3つの視点で整理してみましょう。

これが分かると、日々の業務の中で『自分は今、何を意識すればいいのか?』が見えてくるはずです。

管理薬剤師の職務

職務っていうのは、管理薬剤師として実際にやる仕事のこと。

管理薬剤師って、結局何をやるの?

と思うかもしれませんが、単に調剤や服薬指導だけじゃなくて、もっと広い範囲をカバーする必要があります。

たとえば、

- 薬の管理(品質チェック、在庫確認、発注)

- 店舗の運営(シフト調整、売上管理、スタッフのフォロー)

- 行政対応(保健所の立ち入り検査、必要書類の管理)

つまり、薬剤師の仕事に加えて、お店全体をうまく回す役割もあるんです。

普通の薬剤師は患者さん対応がメインだけど、管理薬剤師はお店全体のことも考える立場になる、っていう違いですね。

患者さん対応だけで手一杯なのに、そんなの無理…

と思うかもしれませんが、逆に言えば、管理薬剤師は現場をどう動かせば働きやすくなるかを考えられるポジションでもあるんです。

管理薬剤師の職能

職能というのは、管理薬剤師として仕事をこなすために必要なスキルや能力のこと。

これまでは、調剤や服薬指導がメインだったと思います。

でも、管理薬剤師になると、それだけじゃ回らなくなってきます。

例えば、こんなスキルが求められます。

- マネジメント力:スタッフをまとめて、うまくチームを動かす力

- 問題解決力:現場でトラブルが起きたときに、冷静に判断して対応する力

- 経営視点:売上やコストを意識して、店舗全体を運営する力

普通の薬剤師との大きな違いは、専門知識だけじゃなく、『お店全体を回す視点』が必要になること。

『患者さんに最適な薬を提供する』だけじゃなく、スタッフが働きやすい環境を作ることや、会社の利益を考えることも求められるようになります。

つまり、職能は管理薬剤師として成果を出すための『武器』になるんですね。

では、どうやってこのスキルを鍛えていくか?

具体的な方法については、この記事の後半で解説します。

管理薬剤師の職責

職責とは、『もし何かあったとき、誰が責任を取るのか?』という話です。

つまり、管理薬剤師として果たすべき責任や役割のことを指します。

スタッフから見れば『頼れるリーダー』、経営側からすれば『薬局を安定運営する責任者』です。

具体的には、こんな責任があります。

- 薬の安全管理

調剤ミスや保管ミスを防ぐために、常に注意を払い、安心して薬を提供できるよう管理する役割 - 保険薬局のルールを守る責任

調剤報酬や関連する法律を守りながら、薬局を適切に運営していく役割 - 現場の最終責任者

スタッフの問題対応や、患者対応のトラブル処理も最終的に判断する役割

普通の薬剤師なら『自分の業務の責任』を果たせばOKですが、管理薬剤師は『お店全体が正しく回るようにする責任』を負うことになります。

つまり、『ミスしない』だけじゃなく、『組織全体を動かす』役割を求められる、というのが大きな違いですね。

まとめてみると、

- 職務 = 実際に行う業務・タスク

- 職能 = 成果を出すためのスキル・能力

- 職責 = 薬局長として果たすべき責任・役割

この3つを正しく理解することで、あなたは ただの『上に立つ人』ではなく、薬局を成長させるリーダー になれます。

新しい挑戦を楽しみながら、管理薬剤師としての第一歩を踏み出してください。

管理薬剤師必須スキル3つをマスターしよう

管理薬剤師の『職務・職能・職責』が整理できたところで、次は 実際にどう動くかですね。

つまり、管理薬剤師としての役割(職責)を果たすために、必要なスキル(職能)を使って業務(職務)をこなしていくって話です。

とはいえ、最初から全部完璧にできる人なんていません。

だからこそ、『管理薬剤師に必要なスキル』を意識して鍛えていくことが大事になります。

ここからは、管理薬剤師として押さえておきたい代表的な3つのスキル について解説していきます。

どれも 実務で確実に役立つもの なので、ぜひ身につけていきましょう。

- PDCAサイクル

- 人を動かす3つの要素

- トレーニングの4ステップ

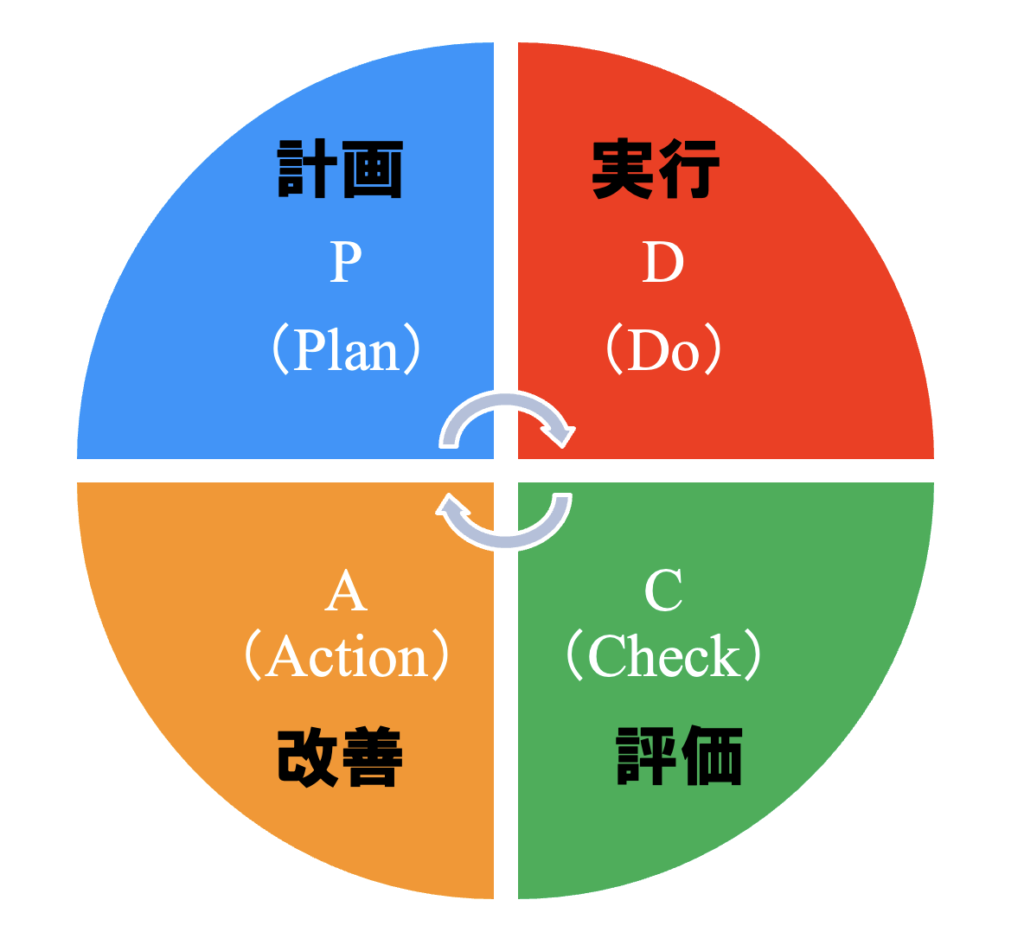

【スキル①】PDCAサイクル

PDCAって聞いたことありますか?

目標を達成したいときや、何かをうまくやり遂げたいときに、すごく役立つ考え方なんです。

ビジネスの現場でもよく使われている手法ですね。

でも、PDCAを効果的に使うためには、ただ順番をバラバラにこなすんじゃなくて、計画→実行→評価→改善の順番を守ってサイクルを回していくことが重要なんです。

このサイクルをうまく回すことで、目標にどんどん近づいていけます。

PDCAの流れは、次の4つのステップです。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Action(改善)

この流れをしっかり回していくことで、仕事の効率がアップしたり、変化に柔軟に対応できるようになるんです。

そしてPDCAをうまく使えるようになると、次の3つの成果が期待できます。

- 業務の効率化

計画→実行→評価→改善を繰り返すことで、だんだん仕事がスムーズになり、無駄が減ります。最終的には、同じ時間でより多くの成果が出せるようになります。 - 問題の早期発見と改善

定期的に評価することで、問題が大きくなる前に気づきやすくなります。そのタイミングで改善をしていけば、大きなトラブルを防げます。 - 目標達成に向けた進捗管理

PDCAサイクルを回すことで、今どれくらい進んでいるのか、次に何をすべきかが明確になります。目標に向かって着実に進んでいる実感を持ちながら、仕事を進めやすくなります。

これから、PDCAの各ステップをもう少し詳しく説明していきますね。

P(Plan):計画

管理薬剤師としての『P(計画)』では、薬局全体の運営を見直して、業務の流れや患者さんへの対応をどう改善するかを具体的に考えて計画を立てることが大事です。

例えば、服薬指導をもっと強化したり、スタッフの役割分担を再確認したりすることが挙げられます。

計画を立てるときは、実現可能で現実的な内容にするのが重要です。

そして、スタッフ全員とその計画を共有することで、実行や評価もスムーズに進みます。

計画を立てる際に大切にしたい3つのポイントをお伝えします。

【方針】

まず、なぜそのテーマを取り上げるのかをしっかり考えます。環境や制約をどう考慮しながら進めるのか、その方向性を示すことが大切です。

【目標】

『何を』『いつまでに』『どれだけ』を明確にしましょう。目標は、最終的に達成できたかどうかを客観的に判断できるように書きます。具体的な数値や期限を決めておくと、進捗が見えやすく、達成感を感じやすくなります。

【方策】

どのように進めていくのか、具体的な方法を考えます。やり方や仕組み、必要な資源、スケジュールなどを具体的に書いておくと、計画が実行に移しやすくなります。

計画がしっかりしていれば、その後の実行もスムーズです。

最初の段階で計画をきちんと立てることが、成功への近道ですね。

D(Do):実行

PDCAサイクルの『D(実行)』では、計画したことを実際に薬局で試していきます。

たとえば、服薬指導を強化するために新しい指導方法をスタッフに実践してもらったり、業務の流れを改善するために新しい方法を現場で試したりします。

大事なのは、計画通りに進めることだけでなく、もし途中で問題が起きたらすぐに対処して、柔軟に調整していくことです。

実行がスムーズに進むためには、最初に計画段階で『これなら実行できる』と自信を持てる内容にしておくことが大切です。

計画がしっかりしていれば、実行は意外と簡単です。

ただ、実行で一番大変なのは、自分が計画通りにできていても、周りのスタッフが思ったように動いてくれないこと。

これがなかなか難しいところです。

でも、この後に『人を動かす3つの要素』について紹介するので、その方法を学んで、スタッフをうまく動かせるコツをつかんでいきましょう。

C(Check):評価

PDCAサイクルの『C(評価)』では、実際に行ったことが計画通りに進んでいるのか、どれくらい成果が出ているのかを振り返る大事なステップです。

管理薬剤師としては、業務フローや患者対応が本当に効果を上げているのかを確認します。

そして、もしうまくいっていない部分があれば、それを見つけ出して次に活かせるようにします。

この評価の時に大事なのは、できるだけ数字やデータを使って客観的に判断すること。

例えば、薬剤師の指導が患者さんにどんな影響を与えたかや、業務がどれだけ効率化できたかなど、目に見える形で確認していきます。

成果を数値で見ることで、うまくいっている部分や改善が必要な部分がわかりやすくなります。

そうすることで、計画自体を見直すべきか、修正が必要なのかもクリアに見えてきます。

この評価段階で気づいたことをしっかり次のステップ(Action)に活かすことが、より良い改善につながるので、この部分は特に重要です。

A(Action):改善

PDCAサイクルの『A(改善)』では、評価で見つかった問題や課題をどう改善するかを考えるステップです。

管理薬剤師として大切なのは、評価を元に「どこがうまくいかなかったのか」をしっかり振り返って、どうすれば改善できるかを考えることです。

たとえば、業務の効率化が進んでいないなら、その原因を探して、どうすればもっとスムーズにできるかを考えるということです。

ここで気をつけたいのは、「問題を指摘するだけ」では終わらせないこと。次にどう改善するかを具体的に決めることが重要です。

例えば、指導方法を見直す、業務フローを整理し直す、など改善のためのアクションを明確にすることが大切です。

現場では、最初に立てた計画通りに進まないことがほとんどです。予想外の出来事が起きるのは仕方ないので、その都度柔軟に対応していくことが大事です。

だからこそ、『A(改善)』のステップが重要なんです。このステップをうまく活用することで、次のサイクルがもっと効果的に回せます。

改善を少しずつ重ねていくことで、目標にどんどん近づいていきます。そして、繰り返すことで、計画通りに進むようになっていくんです。

ちなみに、PDCAサイクルは基本的な進め方ですが、現場によっては即時に判断しなきゃいけない場合もありますよね。そういう時には、PDCAよりもOODAループの方が効果的なこともあります。

OODAループについては、また後で紹介しますので、興味があればその時にチェックしてみてくださいね。

【スキル②】人を動かす3つの要素

仕事って、ひとりで全部こなすのは難しいですよね。

特に調剤薬局では、何人ものスタッフと協力しながら業務を進めることが多いので、チームワークがとても大事です。

もしあなたが管理薬剤師としてチームをまとめる立場なら、スタッフをうまく動かす責任もありますよね。

そんな時に役立つのが、『人を動かす3つの要素』です。

これは、リーダーとしてスタッフを上手に引っ張っていくために必要なポイントなんです。

その3つの要素は、次の通りです。

- 合理(理屈に合う)テクニカルスキル

- 合意(意義に合う)コンセプチュアルスキル

- 合気(気が合う)ヒューマンスキル

これらがどんな意味を持つのか、もう少し具体的に説明していきますね。

合理(テクニカルスキル)

合理的なテクニカルスキルというのは、仕事を進めるために必要な『実際的な知識』や『専門的な技術』のことです。

薬局で働く薬剤師としては、薬に関する知識や業務の流れをしっかり理解することが大切です。

例えば、『患者さんに適切な服薬指導ができるか』『薬歴を適切に記入できるか』という部分です。

- 常に最新情報をキャッチアップ

薬学の進歩は速いので、定期的に新しい薬や治療法を学ぶことが大切です。例えば、薬剤師会の研修やオンラインの勉強会に参加するのが手軽で効果的です。 - 先輩薬剤師から学ぶ

ちょっとしたことでも、先輩薬剤師がどんなふうに患者対応しているかを観察し、学びましょう。実際に現場で経験することが、書籍や講義よりも大事だったりします。 - 振り返りをしっかりと

例えば、服薬指導の後に『どうだったか?』を振り返ってみることが大切です。自分のやり方が適切だったか、何か改善できることはなかったかを見直すことで、次に活かせます。

合意(コンセプチュアルスキル)

このスキルは、『なぜそれをやるのか』という目的を理解して、それをスタッフに共感してもらうことです。

薬局では、ただ『これやって』と言うだけではスタッフは動きませんよね。

業務改善や患者対応を進めるとき、その理由や目的をスタッフにしっかり伝え、理解してもらうことが大切です。

たとえば、薬局で業務の効率化を進めるとき、その改善がどう患者さんに役立つのかを説明し、みんなが同じ方向を向けるようにすることが重要です。

- スタッフへの意義の伝え方を工夫する

新しい業務フローを導入する時は、まず『なぜこれをやるのか?』をスタッフにしっかり伝えることが大事です。『こうしろ』だけではなく、その改善が患者さんにどんなふうに役立つのかを説明することで、スタッフが納得しやすくなります。 - チーム全員でゴールを共有する

業務改善や患者対応の目標が何か、ビジョンをしっかりと示してスタッフと一緒に『どこを目指しているのか?』を共有することが重要です。みんなが目標を共有すれば、進むべき方向がわかりやすくなり、やりがいも感じやすくなります。 - 定期的なコミュニケーションで確認する

一度伝えた意義や目標も、時間が経つと忘れられがちです。定期的にミーティングを開いて、スタッフと意見を交換し、目的や目標を再確認することが大切です。そうすることで、チーム全員が同じ方向に進みやすくなります。

合気(ヒューマンスキル)

これは、スタッフとの良い関係を築くために必要なスキルです。

薬局内でチームワークをうまく回すためには、一人ひとりの性格や特徴をしっかり理解し、適切に接することが大事です。

例えば、スタッフが疲れていたり、悩んでいたりする時に、その気持ちを察してサポートできるような関係を普段から作っておくことがヒューマンスキルの一環です。

- 日々のコミュニケーションを大事にする

ちょっとした会話でも、スタッフの気持ちや状態に気を配ることが大切です。例えば、忙しい中でも『最近どう?』と声をかけるだけで、関係がぐっと良くなります。無理に気をつかう必要はないですが、少しの関心を示すことで、スタッフは『自分のことを気にかけてくれてる』と感じやすくなります。 - スタッフの気持ちに寄り添う

何か問題があったとき、ただ『こうしなさい』と言うのではなく、そのスタッフがどんな状況なのかをまず理解することが大事です。『最近忙しいよね、大変だったね』と声をかけたり、困っていることがあれば気軽に相談できる雰囲気を作っておくことが大事です。 - ポジティブなフィードバックを忘れない

日常的にスタッフに感謝を伝えたり、良い仕事をした時にはしっかり褒めることも重要です。意識的に褒めることで、信頼関係が深まり、スタッフのモチベーションにもつながります。

スタッフをうまく動かすためには、この3つのスキルをバランスよく身につけることが大事です。

まずは、テクニカルスキルを使って業務をしっかり進めること。

それから、業務の意義や目的を伝えるためにコンセプチュアルスキルを活用して、スタッフにその意味をしっかり伝えることが大切です。

そして最後に、ヒューマンスキルを使って、チームとの関係をうまく保つことがポイントになります。

管理薬剤師の役割は簡単ではありませんが、これらのスキルを少しずつ身につけることで、薬剤師としてだけでなく、一人の社会人としても成長できます。

仕事を通じてこれらのスキルを身につけていく経験が、必ず将来の自信や実力に繋がっていきます。

ヒューマンスキルを高めるための信頼関係の築き方やコミュニケーションスキルについて、このサイト内で詳しく紹介しています。

ぜひご覧ください。

【スキル③】トレーニングの4ステップ

最後に、薬局での人材育成についてお話しします。

結論から言うと、人材育成には基本的な流れがあります。

それは、次の4つのステップです。

- 準備(学ぶ準備を整える)

- 説明(仕事を説明する)

- 実行(実際にやらせてみる)

- フォローアップ(サポートをする)

この流れをしっかり守ることで、スタッフをうまく育てることができます。

でも、実際にやるとなると、ちょっとした工夫が必要です。

ここで、山本五十六という歴史的な人物を紹介します。

映画にもなっているので、名前は聞いたことがあるかもしれませんね。

でも、もしかしたら

昔の人の考え方なんて、今の時代には合わないんじゃない?

と思うかもしれませんね。

でも実は、彼の考え方は今でも十分に役立つんです。

特に人材育成の部分では、彼の方法が現代の職場でもとても有効なんです。

山本五十六は、部下を育てるために、ただ指示を出すだけじゃなくて、実際に自分が手本を見せたり、話し合ったり、共に考えて行動させることを大切にしていました。

彼の言葉『やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ』というのは、まさにこの育成法をわかりやすく表現しています。

それでは、この考え方を現代の職場でどう活かすか、もう少し具体的にみていきましょう。

【Step1】準備(学ぶ準備を整える)

まず、スタッフが新しいことを学ぶ準備を整えることが大事です。

例えば、仕事を教える時に『どうしてこれが重要なのか?』『これを覚えることでどう役立つのか?』をしっかり説明して、スタッフがその意味を理解することがポイントです。

- まず、『なぜこのトレーニングが必要なのか』を納得してもらう

- 次に、トレーニングを進めることで、仕事がスムーズに進み、必ずできるようになると確信してもらう

- さらに、覚えることが自分にとってもプラスだと感じてもらう(新しいスキルを覚えれば、仕事が楽になり、自信がつく)

- 最後に、このトレーニングをしっかり受けることで、将来的に患者さんや自分にとってもいいことがあると伝える

これらをしっかり準備しておけば、スタッフの学ぶモチベーションも高まります。

モチベーションが上がることで、学びの姿勢も変わり、その後の吸収がスムーズに進みます。

結果的に、こうした準備をしておくことで、教えることも効率的に進みますし、スタッフがどんどん吸収できる状態を作りやすくなります。

【Step2】説明(仕事を説明する)

次に、実際に仕事をどう進めるかを説明します。

その際、なるべく実際にどう進めるかを見せてあげることが大事です。

そして、ただ説明するだけでなく、その仕事がなぜ重要なのか、どんな影響があるのかをしっかり伝えることで、スタッフの理解が深まります。

例えば、患者さんへの服薬指導がなぜ大事なのか、どんな良い結果につながるのかを説明すると、スタッフのやる気が引き出されます。

説明が終わった後に『分かりましたか?』ではなく、きちんと『できそうですか?』と聞いてあげてください。

『分かりましたか?』と聞かれると、何度も確認されるのが申し訳ないと思って、つい『はい』と答えがちです。

でも『分かる』と『できる』は全然違います。

スタッフが実際に『できる』ようになったかを確認するためには、『できそうですか?』と優しく聞いてあげることが大事です。

これがスタッフにとっても、あなたにとっても効果的です。

この違いをしっかり意識して、仕事を教えていきましょう。

【Step3】実行(実際にやらせてみる)

実際にやらせてみるステップに進みます。

最初は、スタッフがうまくできない部分や間違えた部分を見つけて、そばで手本を見せながら教えてあげることが大事です。

そして、どうやって進めるかをしっかり示し、できるようになるまでサポートします。

つまり、スタッフのやり方をよく観察しながら進めていきます。

その後、実際にスタッフに任せて経験を積んでもらうことがポイントです。

最初は完璧にできなくても心配いりません。

もし間違っても、怒るのではなく、どこが間違っていたのかを伝え、もう一度説明してあげることが大切です。

細かいミスを見逃してあげることも必要ですが、逆に、ミスばかり指摘していると、自信をなくしてしまうことがあるので注意しましょう。

ポイントは『やらせてみる』ことです。

経験を通じて学びが深まるので、焦らず少しずつ進めていくことが大切です。

【Step4】フォローアップ(サポートをする)

最後に大事なのはフォローアップです。

スタッフが実際にやってみた後は、結果を見守ることが大切です。

良かった点はしっかりほめて、改善が必要なところはフィードバックをします。

山本五十六の『ほめてやらねば、人は動かじ』という言葉通り、モチベーションを上げるためにも、スタッフができたことはきちんと認めてあげてください。

一人でできるようになったら、少し距離を取って見守るのが良いです。

大きなミスがない限り、最後までやり切らせてからアドバイスをすることがポイントです。

その上で、次に進むための自信を持ってもらえるよう、感謝の気持ちを伝えながら信頼関係を築いていくことが大事です。

この方法は、山本五十六の育成法に基づいていますが、今でも非常に効果的です。

実際、薬局の現場でよく見かけるのは、『Step 2(説明)』や『Step 3(実行)』はできている人が多いことです。

しかし、意外と『Step 1(準備)』や『Step 4(フォローアップ)』が抜けがちです。

もちろん、これらを抜いても動ける人もいますが、これらのステップをきちんと踏めば、もっと効果的に人材育成ができます。

間違っても『Step 3(実行)』だけで進めるのは避けましょう。

自分が手本を見せて、一緒に成長していく姿勢が、薬局全体のチームワークを高め、良い結果につながります。

時間をかけて信頼関係を築き、スタッフがやりがいを感じて成長できるようにサポートすることが大切です。

人材育成は即効性がないかもしれませんが、結果的に組織の効率化、スタッフのモチベーション向上、定着率の向上、イノベーションの促進、リーダーシップの育成に繋がります。

だからこそ、どんな組織でも取り組むべき最も重要な課題だと思います。

人材育成に役立つトレーニングスキルについて、このサイト内でコーチングの視点から詳しく紹介しています。

ぜひご覧ください。

まとめ

今回は、管理薬剤師向けのマネジメント研修第2回目として、管理薬剤師に必要な役割について、職務(やるべき仕事)・職能(求められるスキル)・職責(責任と役割)の3つのポイントをお話ししました。

そして、それぞれの役割をうまく果たすためには、どんなスキルが必要かも具体例を交えてご紹介しました。

職務、職能、職責をきちんと理解し、それぞれに必要なスキルを身につけていくことで、あなた自身の成長にもつながりますし、薬局の運営にも大きく貢献できるはずです。

例えば、PDCAサイクルを使って業務を効率よく進めたり、人をうまく動かす力を身につけたり、トレーニングで新しいスキルを学んだり。これらはすべて、管理薬剤師として大切な要素です。

こうしたスキルを意識して、少しずつでも鍛えていけば、『上に立つだけの人』ではなく、薬局をより良くするリーダーとして活躍できるようになるはずです。

管理薬剤師の仕事は決して楽ではありませんが、少しずつ挑戦を楽しんで、自分のスキルを磨いていけるといいですね。

身につけたスキルは、これからのあなたにとって大きな財産になるはずです。

じゃあ実際に何をどう鍛えればいいの?