前回のインバスケット演習では、薬局でよくある5つの案件を実際に対応してもらいましたね。

今回は、解説編です。

それぞれの案件に対して『どう対応するのがベストなのか?』を具体的に解説していきます。

あわせて、案件の優先順位の考え方や、自分の対応が5段階評価でどのレベルだったのか、その基準も整理しました。

日々の業務にそのまま活かせる内容になっているので、『管理薬剤師としてもっと判断力を上げたいな』と思っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

インバスケット演習の評価基準

まずは、前回の5つの案件をどう評価するか、その基準を紹介します。

インバスケット演習って、『これが正解!』という答えを出すものではありません。

大事なのは、『どう処理したか?』『どう対応したか?』という部分です。

ここでいう『対応』とは、ただ対処するだけじゃなく、具体的な対策を考えて、適切な指示を出せているかどうかです。

その視点で、各案件を5段階(5点満点)でチェックしていきます。

『自分の対応、どのレベルだったかな?』と振り返りながら、まずはこの基準を確認してみてください。

今回の演習では5つの案件でしたが、実際のインバスケット演習では、90分で18個もの案件をこなすのが一般的です。

まずは採点基準を押さえて、自分の対応がどのレベルに当てはまるのか、見ていきましょう。

第1段階(最低限のレベル)

指示や報告がなく最低限の対応ができていないレベル

・指示を出す相手を明確にしているか?(命令・報告・連絡・相談など)

・誰にも伝えずに自分だけで処理を終わらせてしまっていないか?

第2段階(最低限の対応はできている)

最低限の対応はできているが、判断が弱いレベル

・何を処理すべきか、どんな対応が必要かを整理できているか?

・患者様や外部関係者への対応を部下に丸投げしていないか?(『あなたの判断に任せる』になっていないか?)

・責任者として、自分の判断で具体的な行動を取れているか?(あいまいな指示になっていないか?)

・ただ問題を挙げるだけでなく、解決に向けた動きができているか?(単なる不満の列挙になっていないか?)

『これ、どうしたらいいですか?』と部下から聞かれたときに、『任せるよ』と言ってしまうだけでは不十分です。

最低限、何をすべきかを整理し、具体的な指示を出せるようになりましょう。

第3段階(指示や組織的な対応ができている)

組織として機能する指示が出せているレベル

・指示や命令を出し、チーム全体で統一した対応ができているか?

・指示の内容が明確で、『何を』『誰に』『いつまでに』やるかが伝わるか?

・指示や対応の流れを、具体的なプロセスとして整理できているか?

このレベルでは、チームで同じ方向を向いて動けるようにすることが重要です。

自分だけが理解しているのではなく、『この指示で誰でも動ける』状態になっているかを意識しましょう。

第4段階(より広い視点で考えられている)

広い視野での対応ができているレベル

・関係者全員に、必要な指示や情報共有ができているか?

・上司への報告や、改善提案(今後に向けた課題設定)まで考えられているか?

・守秘すべき情報と、共有すべき情報の区別がついているか?

・目の前の対応だけでなく、全体を俯瞰した視点を持てているか?

『自分の薬局内だけで完結する対応』ではなく、外部との連携や、将来に向けた改善点まで考えられるかがポイントです。

報告・連絡だけでなく、『次にどうすれば同じ問題が起こらないか?』も視野に入れましょう。

第5段階(最も理想的な対応ができている)

最も理想的な対応ができているレベル

・問題解決に向けた仕組みづくりや、関係者を巻き込んで協力しながら進められているか?

・『報告』『連絡』『指示』など、未処理の案件に対する次のアクションを明確に示せているか?

最も理想的なのは、問題が起こるたびに対処するのではなく、仕組みを作って再発防止を図ることです。

目の前の問題だけでなく、『次に同じことが起こったとき、よりスムーズに対応できる仕組みは?』と考えられると、管理薬剤師としてのレベルが一段上がります。

インバスケット演習の案件解説

それでは、実際の演習の解説に入ります。

案件を処理する際は、以下の3つのステップに沿って進めるとスムーズです。

順番に確認しながら取り組んでいきましょう。

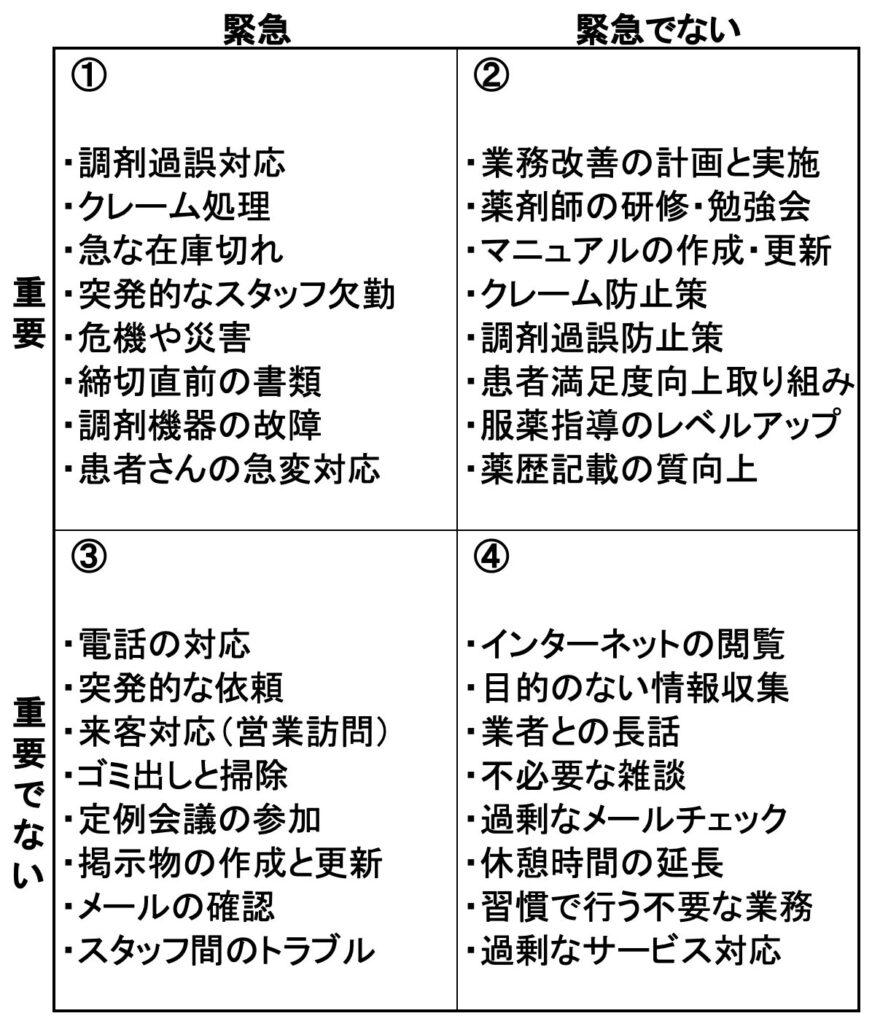

【Step1】重要度と緊急度で分類する

まずは、それぞれの案件を『重要度』と『緊急度』の2つの軸で分けてみましょう。

縦軸に重要度、横軸に緊急度をとってマトリックスを作ると、どの案件を優先すべきかが一目で分かります。

下図のように大きく4つの領域に分かれるので、それぞれの対応を見ていきます。

①の領域(即行動)

ここに入るのは、『緊急かつ重要』な案件です。

たとえば、調剤過誤の対応や患者さんのクレーム対応など、すぐに動かないと業務に支障が出るものです。

②の領域(戦略的行動)

『重要だけど緊急ではない』案件がここに入ります。

たとえば、新人教育の仕組み作りや業務フローの改善など。

時間をかけて戦略的に進めるべき重要なことなので、計画的に対応して進めていきましょう。

③の領域は(委任・削減)

『緊急だけど重要ではない』案件は、自分でやらずに他の人に任せるのがベスト。

この領域の業務は、部下に任せたり、減らせる方法を考えることで、自分の時間を確保できます。

④の領域(削除・制限)

『緊急でも重要でもない』案件は、そもそもやる必要があるのかを考えます。

たとえば、あまり意味のない会議や手間の割に成果が少ない業務などは、削除するか最小限に抑えましょう。

このように、まずは、それぞれの案件がどこの領域に当てはまるか整理して、優先順位をつけることが大切です。

そのうえで、適切な対応を決めていきましょう。

【Step2】案件同士のつながりを意識する

まず、分類した後の対応方法として、特に①と②の領域に注力することが重要です。

例えば、調剤薬局では『トラブル対応(①の領域)』に追われることがよくありますが、実際にその多くの原因は『計画的な準備(②の領域)』が不足していることにあります。

つまり、②の領域にしっかり取り組んでおくと、結果的に①の領域での緊急対応を減らすことができるんです。

だからこそ、各案件が①〜④のどこに当てはまるかをきちんと見極め、対応を分けていくことが大事です。

②の領域に時間をかけて、①の対応に追われる時間を減らす工夫をしましょう。

例えば、①の領域では『患者さんから『待ち時間が長い』」「『説明がわかりにくい』といったクレームがよくあります。

これが頻発すると、その都度対応に追われますよね。

でも、この根本的な解決には、②の領域への取り組みが大きな効果を発揮します。

具体的には、患者さん対応の質を向上させるために、次のような準備をしておくと、スムーズに進められます。

・受付時に『お薬のお渡し時間の目安』を伝えることで、待ち時間の不満を予防する

・よくある質問をマニュアル化して、服薬指導の際にスムーズに説明できるようにする

・スタッフに『クレーム対応研修』を行い、事前に適切な対応方法を学んでもらう

・混雑が予想される時間帯に合わせてシフトや動線を調整し、待ち時間を減らす

こういった②の領域の取り組みをしっかり行うことで、日々の負担が軽減されます。

もし『なぜこんなにバタバタしているんだろう?』と感じているなら、それは①の領域の案件が多すぎることが原因です。

でも、実はその多くは『計画的な準備(②の領域)』に十分時間をかけていないからです。

短期的な忙しさだけに追われていると、根本的な問題は解決しません。

だからこそ、②の領域にしっかり時間をかけることで、結果的に①の領域での問題を減らすことができるんです。

緊急度と重要度をしっかり分類した後は、この視点を持って案件を整理し、対応していきましょう。

【Step3】各案件の対応

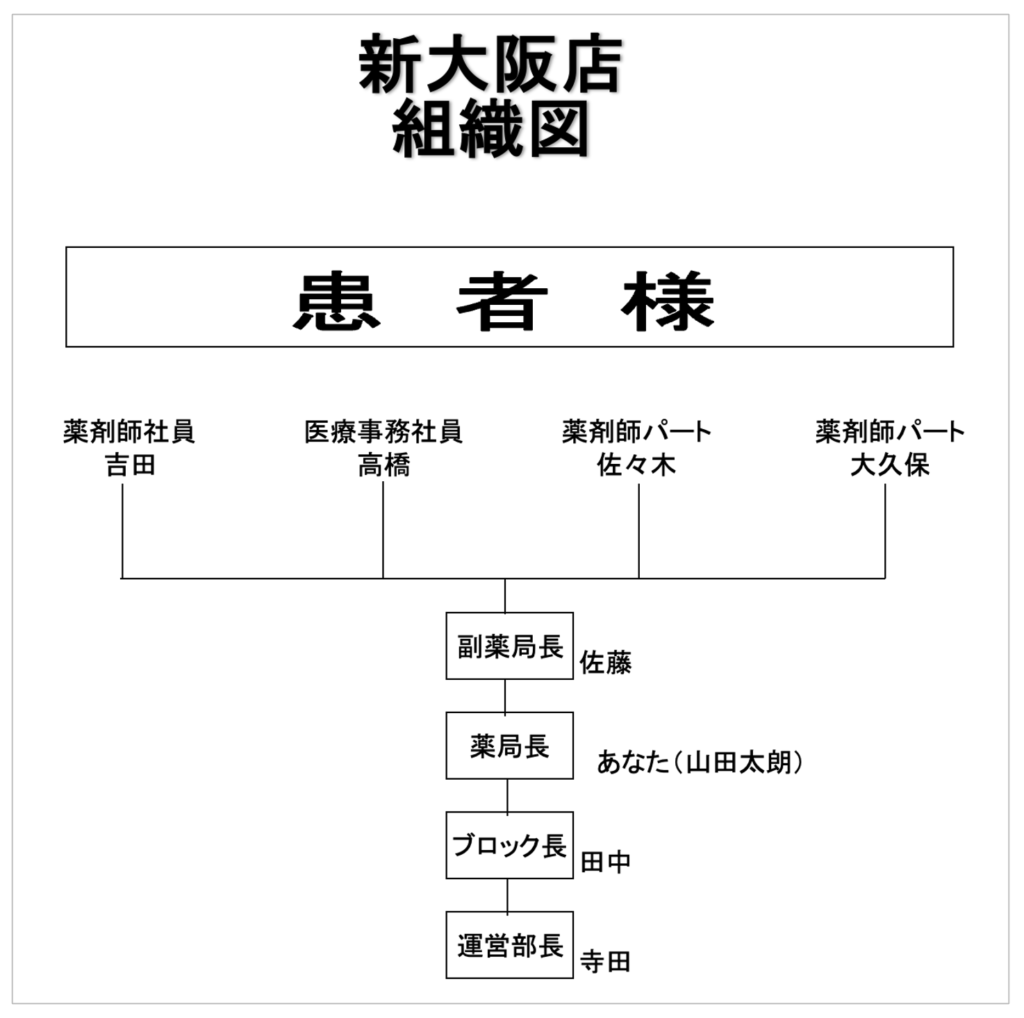

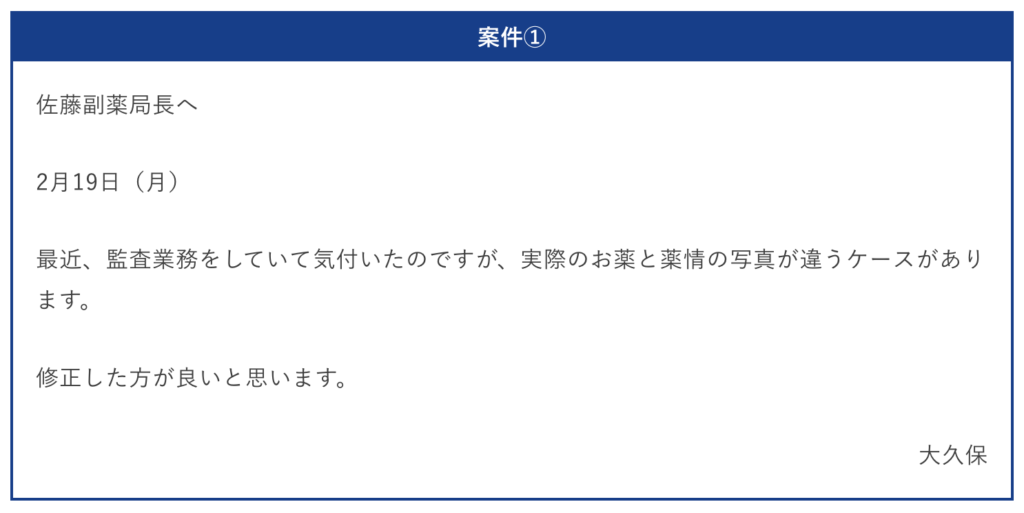

案件①

大久保さんへ

実際のお薬と薬情の写真が異なるケースは、どのくらいありますか?

できれば、過去に気づいた薬品名を教えてください。

その情報をまとめて、佐藤副薬局長に報告しておいてください。

山田より

佐藤副薬局長へ

実際のお薬と薬情の写真が異なるとの指摘がありました。

この件について、すでに把握されていますか?

もし把握されている場合、どれくらいの薬品数が影響を受けているかを教えてください。

大久保さんに該当医薬品をまとめてもらい、佐藤副薬局長に報告するように指示を出しました。

また、薬局内の他のスタッフからも事例を収集し、レセコンメーカーに写真の更新を依頼しておいてください。

更新作業が終わったら、門前医療機関にも連絡を入れてください。

レセコンメーカーと医療機関には、私から電話を入れます。

山田より

レセコンメーカー担当者へ

実際のお薬と薬情の写真が異なることが発覚したことを伝える。

近日中に、佐藤副薬局長からデータをお送りする予定なので、その際に写真の入れ替えを依頼します。

入れ替えが完了した際には、佐藤までご連絡ください。

また、他の医薬品についてもチェックをお願いできますか?

門前医療機関へ

現在、実際のお薬と薬情の写真が異なることが発覚しました。

薬局内で該当する医薬品を調べ、実際のお薬と薬情の写真が一致するよう手配しています。

手配が完了したら、改めてご連絡いたします。

ブロック長へ

本日、実際のお薬と薬情の写真が異なるという事実が発覚しました。

現在、薬局内で該当薬品を調査し、レセコンメーカーに写真の入れ替えを依頼する予定です。

また、門前医療機関にも状況を報告し、写真の入れ替えが完了次第、再度連絡を入れる予定です。

山田より

自分へのメモ

写真の入れ替え業務が完了しているかの確認

該当医薬品の確認

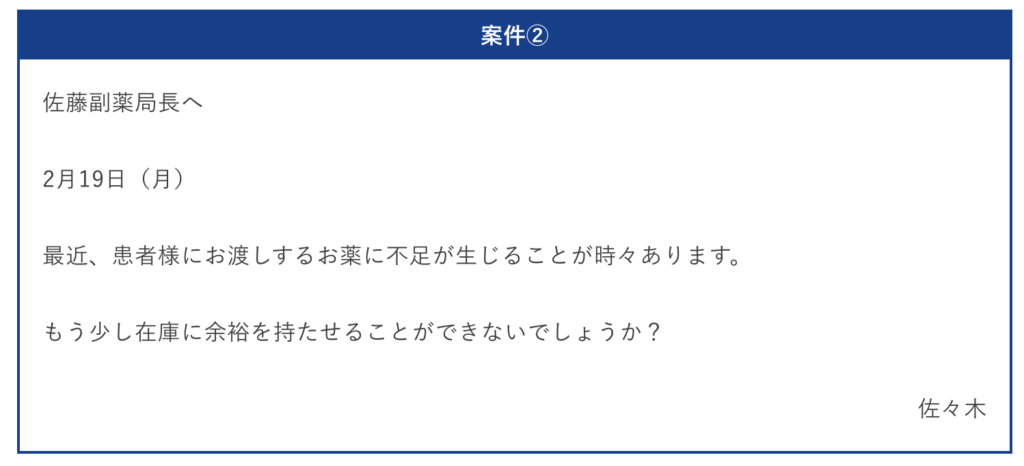

案件②

佐々木さんへ

お疲れ様です。

『薬が足りない』というのは、欠品しているということですか?

もし可能であれば、過去に欠品した薬の事例や、佐々木さんが懸念している薬を教えてください。

その理由が分かれば、それも合わせて教えていただけると助かります。

私の着任までに、情報をまとめておいてください。

山田より

佐藤副薬局長へ

薬剤の欠品(品切れ)が発生したという報告を受けました。

この件について、調査は行われたでしょうか?

もし調査済みであれば、欠品の状況について報告をお願いします。

また、欠品する薬に特定の傾向があれば教えてください。

傾向がある場合、在庫数量の問題であれば増量すれば解決しますが、もし他にも複数の薬が欠品しているとなると、発注と出荷数の関係など、在庫管理方法を見直す必要があるかもしれません。

さらに、過剰在庫も問題となるので、適正在庫の基準設定を再検討する必要があります。

そのため、直近1ヶ月分の欠品状況を報告してください。

山田より

自分へのメモ

発注について:各担当者と取引先、発注数量や金額(仕入)状況を確認する。

適正在庫のあり方について:基準設定の見直しや啓蒙活動を行う。

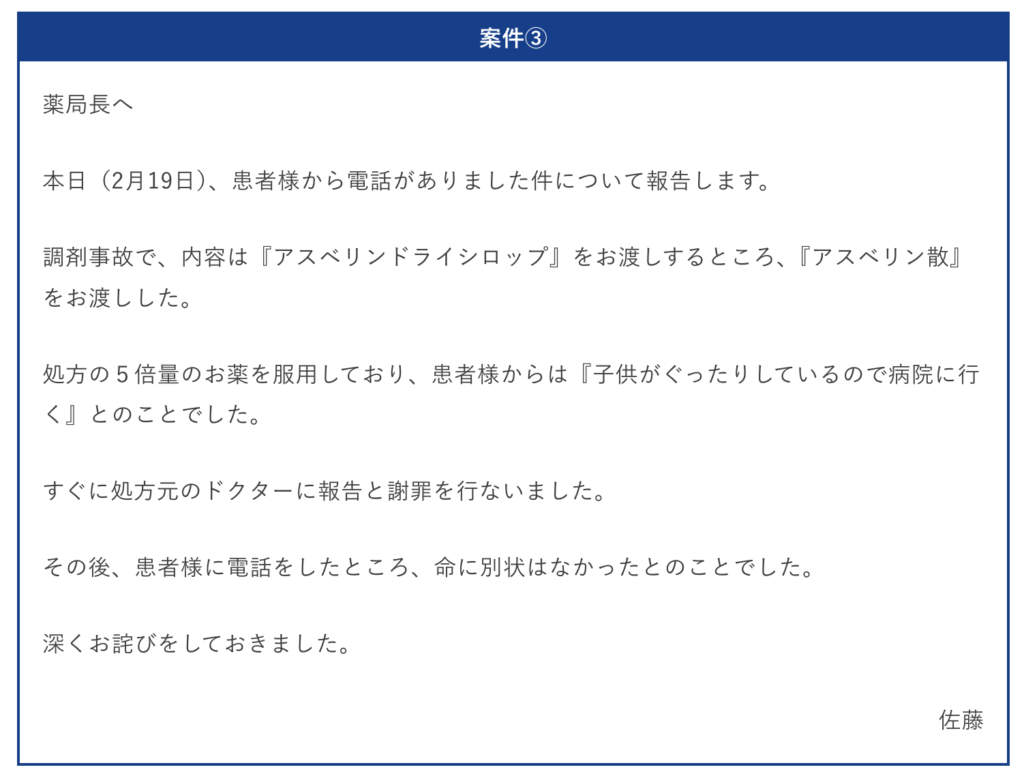

案件③

佐藤副薬局長へ

患者様の様子や状況、そして医療機関での対応について、まとめて至急報告してください。

また、同じ内容をブロック長にも報告してください。

さらに、今回の問題の原因についても、報告書を作成してください。

山田より

ブロック長へ

調剤過誤が発生しました。

詳細については、副薬局長から早急に報告がありますが、現状ではまだ掌握できていません。

そのため、後ほど詳細な報告を行います。

山田より

処方医師への連絡

直接電話で連絡を取り、謝罪と報告を行う。

医師の見解を確認し、指示を仰ぐ。

その後、対策を立てて再度伺う予定であることを伝える。

訪問面会が可能な日時も確認しておく。

患者様へ

薬局長として電話で謝罪し、医師からの見解をもとに説明を行う。

訪問の際には、患者様の回復状況を確認したうえで、謝罪を兼ねてお伺いする。

訪問時に再発防止のための対策を提示する。

訪問の都合も確認しておく。

自分へのメモ

患者様宅へ訪問し、謝罪と再発防止策の報告を行う。

医師や医療機関への謝罪訪問と再発防止策の報告。

上司(ブロック長)への報告と対策書提示。

店舗従業員へ調剤過誤の発生について通知し、再発防止のための対策を運営方針として周知徹底する。

監査機能の強化:調剤過誤防止のための仕組みを策定する。

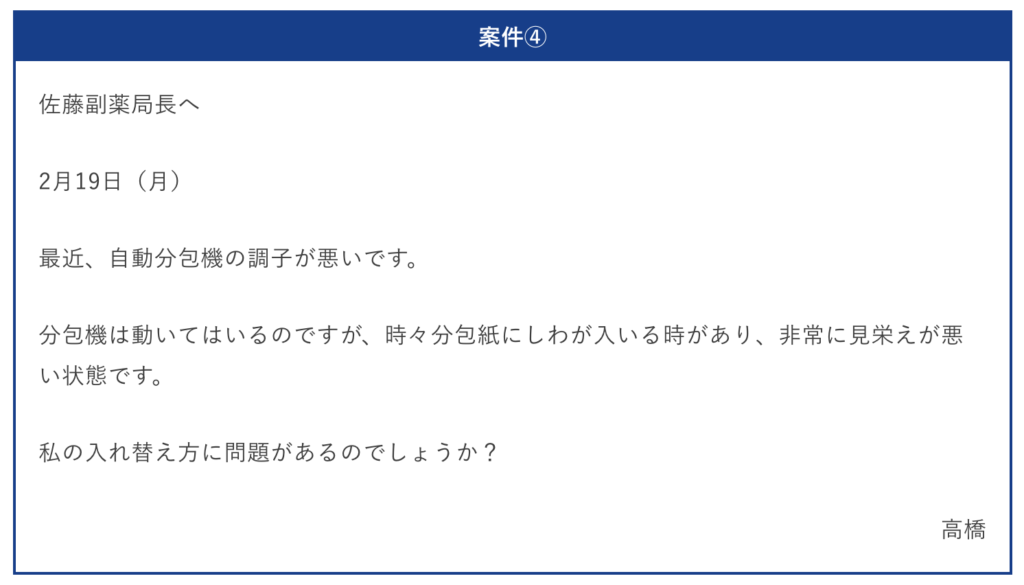

案件④

高橋さんへ

機械の調子が良くないとのことですが、作業中にトラブルがあると、気持ちよく仕事が進みませんよね。

まずは修理を依頼しておきますので、副薬局長に連絡しておきます。

また、使い方に疑問があったかと思いますので、念のためもう一度、副薬局長から使い方を教えてもらってください。

それから、機械のメンテナンスについてですが、清掃や管理状態も確認しておいてください。

その結果を副薬局長にも報告してください。

山田より

佐藤副薬局長へ

高橋さんから、薬品自動分包機の使い勝手が悪く、しわが発生して見栄えが悪いとの報告がありました。

修理が必要と思われるので、一度修理の依頼をお願いします。

また、高橋さんが作業手順や方法について疑問を持っているので、もう一度指導をお願いします。

さらに、機械の使用年数や耐用年数についても調べてください。

業者に確認するなどして、機械の状況について調べておいてください。

山田より

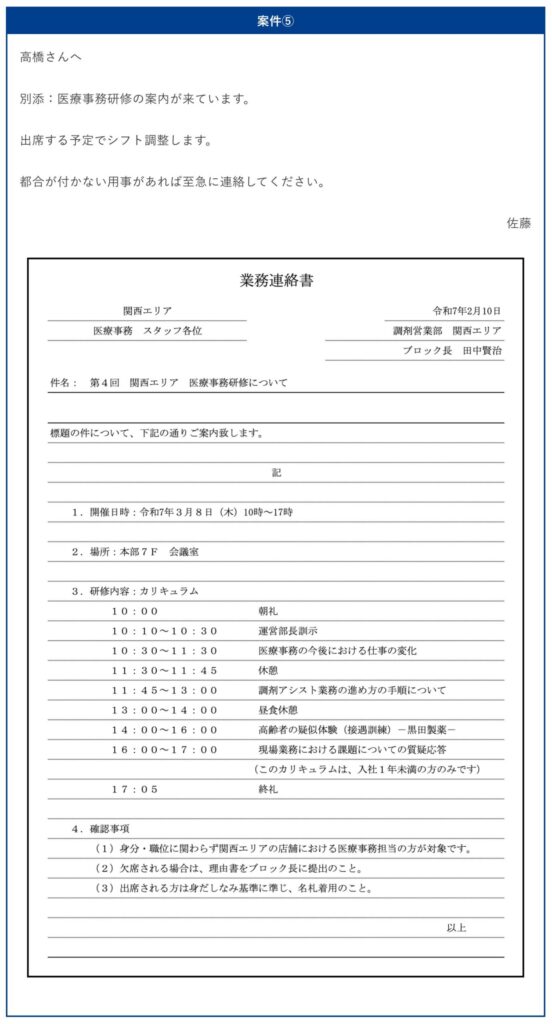

案件⑤

佐藤さんへ

医療事務研修の出席依頼について、了解しました。

本人には私の方からも出席するように伝えておきます。

『調剤アシスト業務の進め方』については、研修を受ける前の準備として、調剤アシスト業務の基本的な流れや薬剤師の業務内容を確認してから参加するように指示してください。

研修後の内容は全従業員に共有する必要があります。

特に『高齢者向けの接遇研修』の内容は重要ですので、高橋さんには研修後、皆に発表または報告する準備をお願いしておいてください。

高橋さんは入社1年未満なので、現場の課題に関する質疑応答が予想されます。事前に問題点とその解決策を自分なりに考えてから研修に参加するよう指示してください。

山田より

高橋さんへ

副薬局長から連絡があったと思いますが、3月8日(木)の研修に出席してください。

シフト調整は行いますので、予定を空けておいてください。

研修内容に関連して、事前にお聞きしたいことがありますので、私が着任後にお尋ねします。山田より

自分へのメモ

高橋さんに対して、着任後『佐藤副薬局長』へ指示した研修参加の意義を伝える。

高橋さんから見た店の業務における問題点を着任後、ヒアリングする。

研修に参加した後、それらの内容についてどのように活用(復習・共有)するのか?を明確化する。(発表の場を設ける)一方、過去はどのように行なっていたのか?をチェックする。

まとめ

今回は、薬局でよくある5つの事例を使って、インバスケット演習の対応方法を解説しました。

具体的には、5段階の評価基準を紹介し、案件の優先順位のつけ方やその対応方法について詳しく説明しました。

この演習を通じて、重要度と緊急度をしっかり意識して優先順位をつける方法や、問題を広い視点で解決する方法を学んだと思います。

特に、仕事を計画的に進めることで、日々の業務が楽になり、よりスムーズに対応できるようになります。

管理薬剤師として、しっかりとした判断力が求められる場面は多いですが、こうした演習で自分の対応を振り返ることが大切です。

そして、学んだことを実際の業務に活かすことで、もっと効率的に仕事を進められるようになります。

今回の解説を参考にして、ぜひ実践してみてください。

きっと、業務がもっと楽になり、日々の流れがスムーズになるはずです。

『とりあえず自分で処理すればOK』と考えてしまいがちですが、それでは周りが状況を把握できず、トラブルの元になります。

まずは 指示や報告を誰にするべきかを明確にすることが大切。