前回は、計数管理がなぜ必要なのかという基本的な部分と、財務三表について触れました。

今回は、その計数管理を実際に現場でどう活用していくかについて、具体的な例を3つ紹介します。

現場で役立つ計数管理を知っておくと、薬局運営がもっとスムーズに進むはずです。

覚えておくべき3つのポイントは以下の通りです。

- 売上総利益の出し方(利益の基本を知る)

- 棚卸の目的(在庫管理の重要性)

- 損益分岐点売上高(赤字・黒字のラインを把握する)

この3つがしっかり理解できれば、数字を使って薬局経営の状況を把握できるようになります。

それでは、ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。

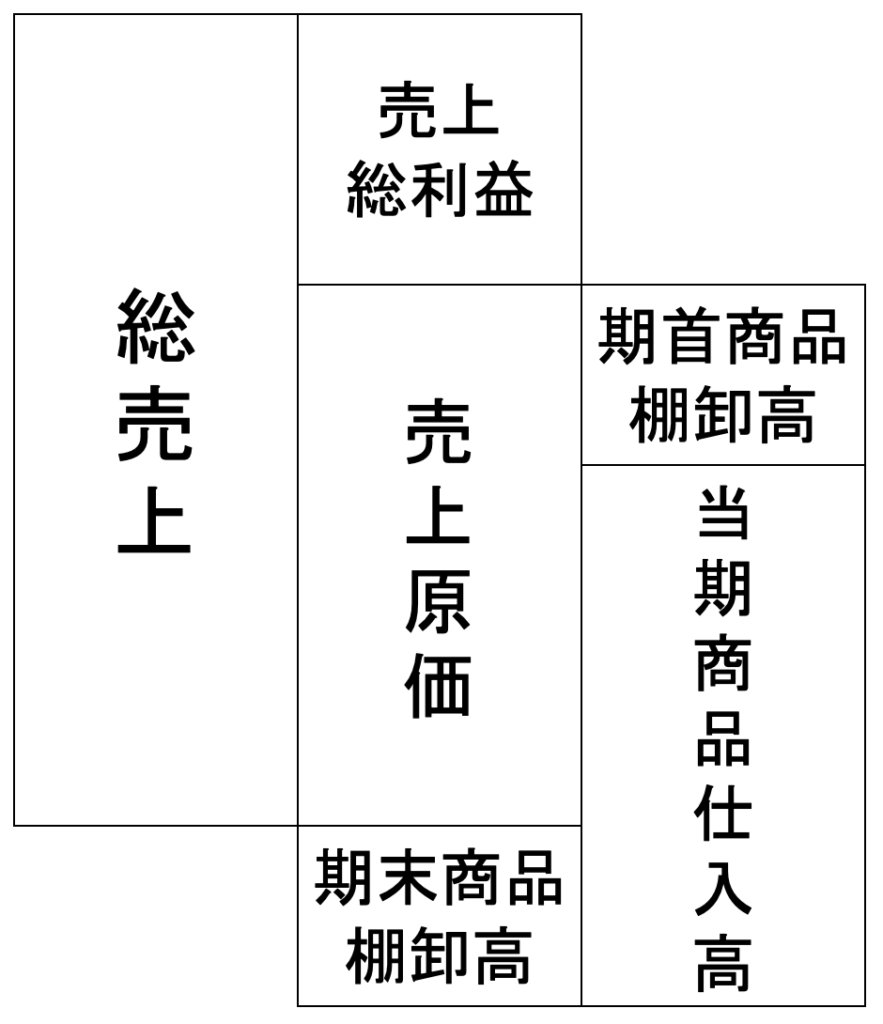

売上総利益の出し方

調剤薬局の『売上総利益』の算出の仕方って、もしかしてこんなふうに考えていませんか?

売上総利益=薬剤料×薬価差益+調剤技術料

でも、実はこれ、ちょっと間違いなんです。

結論を先に言うと、正しくはこうなります。

売上総利益=総売上-売上原価

そして、売上原価の計算式は以下のように表せます。

売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高

ちょっと難しい言葉が並んでいますが、簡単に説明すると、

・最初にどれだけ在庫があったか(期首商品棚卸高)

・その後どれだけ仕入れたか(当期商品仕入高)

・今どれくらい在庫が残っているか(期末商品棚卸高)

の3つで、売上原価が決まるんです。

これを図にするとこんな感じになります。

さて、ここで思い出してほしいのが、オーナーや上司から『在庫を増やしすぎないように』『高額医薬品の発注に気をつけて』って言われたことありませんか?

実は、これにはちゃんとした理由があるんです。

例えば、高額医薬品を仕入れると、当期商品仕入高が増え、その結果として売上原価も増えてしまいます。

そうなると、当然、売上総利益が下がるんですね。

売上総利益が下がると、それはもう薬局全体の利益に直結します。

だからこそ、仕入れの管理はとても大切なんです。

管理薬剤師として、まずはこの売上総利益の正しい算出の仕方をしっかり押さえておきましょう。

棚卸の目的

さて、ちょっと質問ですが、棚卸って何のためにやると思いますか?

在庫を確認するため?

ロス(廃棄や紛失)を調べるため?

確かにそれも棚卸をすることで分かることなんですが、実はそれが本来の目的ではありません。

結論から言うと、棚卸の一番の目的は『会社の利益を確定すること』なんです。

先ほど話した売上総利益の話を思い出してください。

棚卸をすることで、現在の在庫金額(期末商品棚卸高)が分かりますよね。

そして、最初にあった在庫金額(期首商品棚卸高)に仕入れた金額(当期商品仕入高)を加えたあとに、現在の在庫金額(期末商品棚卸高)を引くことで『売上原価』が出てきます。

その後、総売上から売上原価を引いて『売上総利益』を算出し、さらに様々な経費を引いて最終的な利益が確定するんです。

つまり、棚卸はただの『在庫チェック』ではなくて、会社がどれだけの利益を上げたかを確定するための重要な作業なんです。

もし棚卸を適当にやってしまったらどうなるか?

最悪の場合、これが『利益の操作』とみなされて、法律違反に問われる可能性もあります。

- 粉飾決算(会社法違反)

- 脱税(法人税法・消費税法違反)

- 詐欺罪(刑法)

そして、上場企業の場合は『金融商品取引法違反』になることもあります。

だからこそ、棚卸の重要性は管理薬剤師だけでなく、スタッフ全員が理解しておくべきことなんです。

管理薬剤師としては、棚卸の本来の意味と意義をしっかりと把握し、それをスタッフにもしっかり伝えていくことが求められます。

棚卸は決して軽く見てはいけない、きちんと取り組まなければならない大事な仕事なんです。

損益分岐点売上高

管理薬剤師として働いていると、ふと『この薬局、ちゃんと利益出てるのかな?』とか、『経営は大丈夫なんだろうか?』って心配になることありますよね?

そんな時に知っておくと役立つのが、損益分岐点売上高です。

簡単に言うと、『赤字にならないために必要な最低限の売上』のことです。

これを下回ると赤字、逆にこれ以上なら黒字というライン(売上高)を指します。

このラインを把握しておくと、『うちの薬局、今はどんな状態なんだろう?』がよくわかります。

たとえば、儲かってるのか、それともギリギリなのかって、客観的に判断できるようになります。

計算方法もシンプルで、損益計算書(PL)さえあれば、簡単に算出できます。

まずは3つの会計用語を理解しよう

薬局の経営を考えるときに、よく聞く『固定費』『変動費』『限界利益』という言葉。

会計用語だから難しそうに感じるかもしれませんが、実際はそんなに複雑な話ではありません。

簡単に言うと、

- 固定費→売上に関係なく毎月必ずかかるお金

- 変動費→売上に応じて増減するお金

- 限界利益→売上から変動費を引いた利益

この3つを覚えておけば、薬局の経営に関する会計用語の基本は理解できると思います。

ちょっと詳しく説明していきますね。

①固定費とは?

固定費は、薬局の売上に関係なく毎月必ずかかるお金のことです。

例えば、こんなものが固定費にあたります。

- 家賃(売上がゼロでも払わなきゃいけない)

- 人件費(正社員の給料など、毎月決まった金額がかかる)

- 水道光熱費(多少変動はあるけど、基本的に毎月必要)

売上が増えても減っても、こういったコストは必ずかかります。

なのでこれらを『固定費』と呼ぶんですね。

ポイント

薬局経営の視点では、『固定費≒販売費および一般管理費(販管費)』と考えてOK

②変動費とは?

変動費は、売上の増減に合わせて増えたり減ったりするコストのことです。

具体的には、こんなものがあります。

- 薬の仕入れ(売上が増えれば仕入れも増える)

- 容器代や薬袋代(処方が増えれば使う量も増える)

- 各種備品代(消耗品も売上に応じて使用量が変わる)

売上が増えるとコストも増え、売上が減るとコストも減ります。

なので、こういったものを『変動費』と呼びます。

ポイント

薬局経営の視点では、『変動費≒売上原価』と考えてOK

③限界利益とは?

限界利益とは、売上から変動費を引いた残りの部分です。

式で表すと…

限界利益=売上-変動費

売上が増えると、この限界利益も増えていきます。

そして、この限界利益が固定費を超えたら、薬局は黒字になります。

ポイント

薬局経営の視点では、『限界利益≒売上総利益(粗利)』と考えてOK

そして、限界利益率というのは、売上に対して限界利益がどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。

限界利益率(%)=限界利益÷売上高

例えば、売上が1,000万円で、限界利益が300万円なら、限界利益率は30%ということになります。

これまでの話をまとめると、ここで紹介した3つの会計用語は次のように整理できます。

この考え方をもとに、次の話を進めていきます。

- 固定費(販管費)=売上に関係なく毎月かかる費用

- 変動費(売上原価)=売上に応じて変動する費用

- 限界利益(売上総利益)=売上から変動費を引いた利益

損益分岐点売上高を求めてみよう

では、実際に損益分岐点売上高を計算してみましょう。

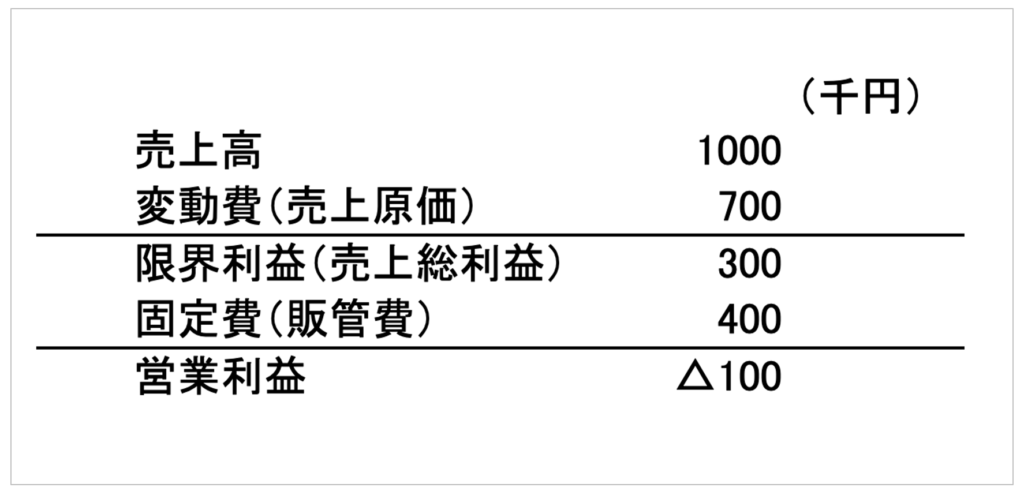

例えば、こんな薬局があります。

この薬局の損益分岐点売上高はどのくらいでしょうか?

なお、ここでは変動比率(≒売上原価率)が変わらないものとして考えます。

そして、固定費(販管費)は一定で変わりません。

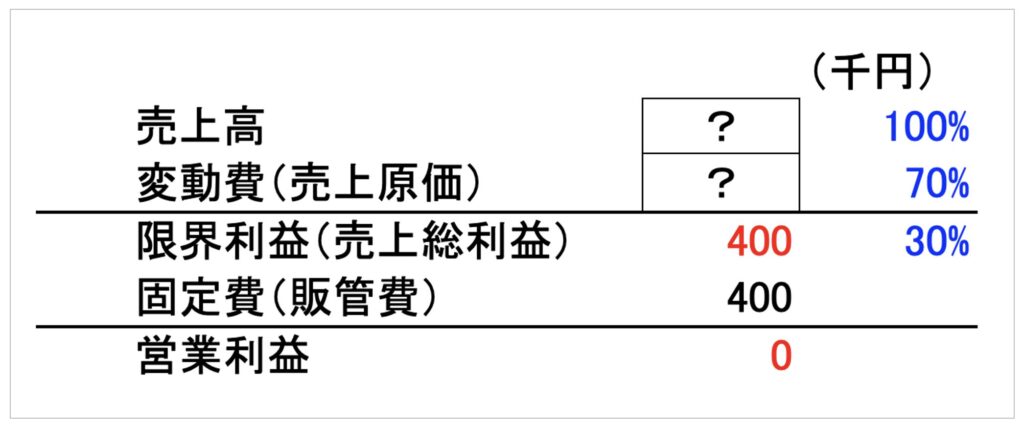

では、どう計算するかを解説します。

まず、固定費(販管費)は400千円です。

そして赤字でもなく黒字でもない状態なので、営業利益は0円。

ここから、限界利益(売上総利益)を考えます。

限界利益は、売上高の30%にあたる400千円となります。

この限界利益が400千円で、売上の30%を占めるので、売上高100%を求めるには、比例計算で『400÷0.3』で、1,333千円となります。

つまり、この薬局は売上が1,333千円を超えないと赤字になってしまうということです。

これで損益分岐点売上高が計算できました。

もし、この計算が少しややこしいと感じたら、損益分岐点売上高の公式をシンプルに覚えておくと簡単です。

損益分岐点売上高=固定費(販管費)÷限界利益率(粗利益率)

この公式を覚えておけば、損益計算書(PL)を見ながら、すぐに損益分岐点売上高を計算できるようになります。

損益分岐点売上高を知るメリット

薬局の経営において、損益分岐点売上高を意識することって実はとても大切です。

オーナーやエリアマネージャーは、いつもこの数字を頭に入れていますが、管理薬剤師としても、これを把握しておくと日々の業務がぐっとスムーズになります。

例えば下記のような状況を見極める時に役立ちます。

黒字になるためには、あとどれくらい売上を増やさないといけないか?

売上を上げるために、新規患者の獲得、既存患者の継続、各種加算のどこを強化すべきか?

販管費のどの部分を調整できるか?

…などなど

こういったポイントをしっかり把握しておくと、オーナーや本部との話し合いも経営視点で進められます。

『経営なんて自分には関係ない』と思うかもしれませんが、実は『経営を理解している管理薬剤師』って、やっぱり周りから頼りにされるんです。

まずは、『自分の薬局の損益分岐点売上高っていくらなんだろう?』というところから考えてみると、経営に対する意識も高まるので、ぜひ意識してみてくださいね。

まとめ

今回は、現場で役立つ計数管理の実践方法についてお話ししました。

具体的には、売上総利益の計算方法、棚卸の目的、そして損益分岐点売上高をしっかり理解することが大事です。

これらをきちんと押さえることで、薬局経営の現状を数字でしっかり把握できるようになります。

管理薬剤師として、計数管理の基本をしっかり理解して、日々の業務に活かすことが、薬局の運営をスムーズにし、利益をアップさせるためにはすごく大切なんです。

これを実行することで、薬局の現状がより明確に見えてきます。

まずは、今日からでも数字を見直して、今の薬局の状況を把握することから始めてみましょう。

やってみると、意外と気づいていなかった改善点が見えてくるかもしれませんよ。